Wasserstoff aus Meer- und Abwasser

Wasserspaltung im Radiowellen-Plasma: "Burning Water"

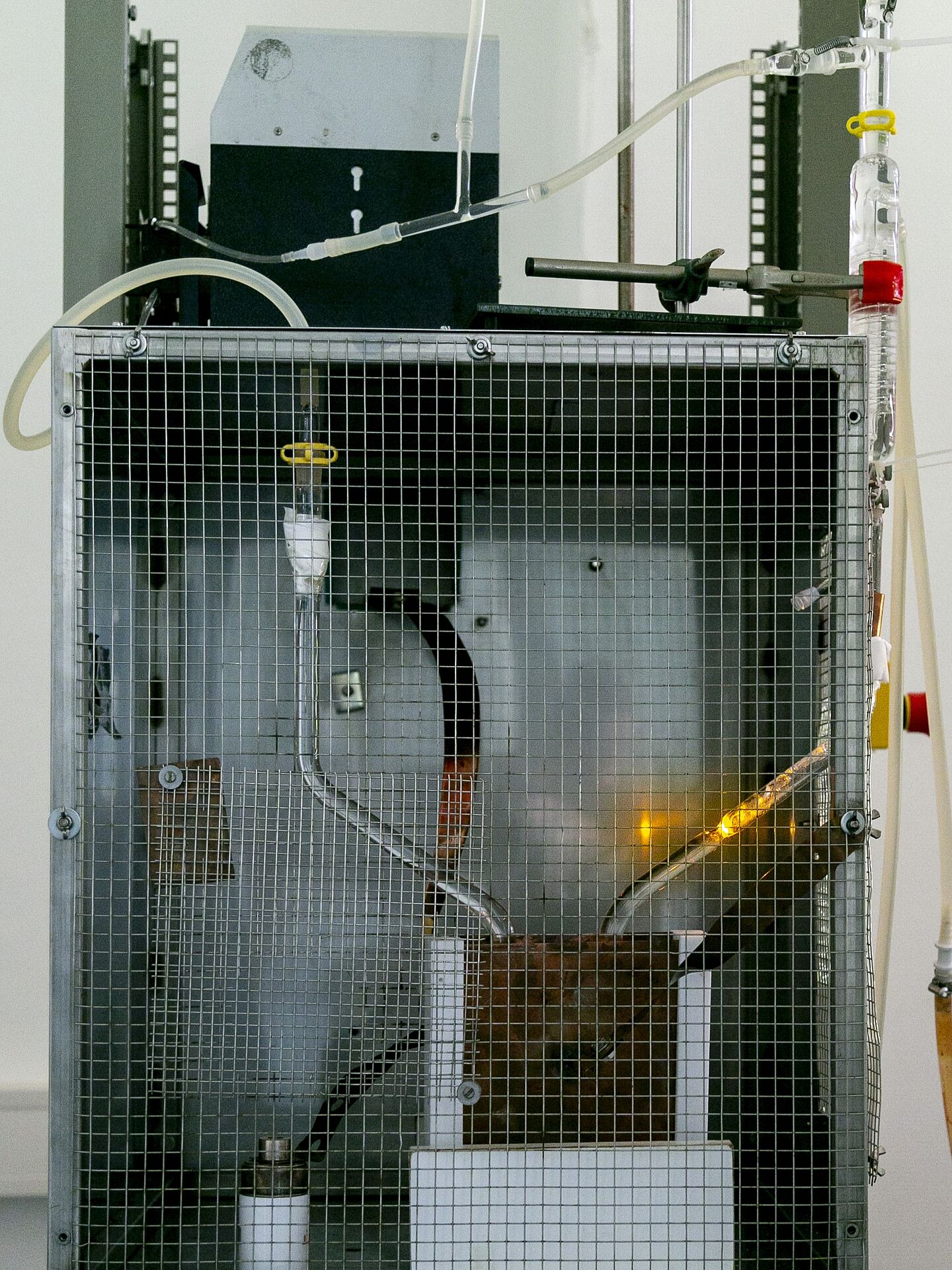

Wassermoleküle können nicht nur durch Gleichstrom (Elektrolyse), sondern auch durch hochfrequente elektromagnetische Felder, dissoziiert werden. Hierzu werden zwei Ringelektroden an einem z.B. mit Salzwasser gefüllten Glasreaktor angebracht und Wechselfeldern im Radiowellenbereich (13,56 MHz) ausgesetzt.

Zunächst wird die Lösung erwärmt, bis sich Blasen bilden. An einer verengten Stelle im Glasreaktor, wo sich nach kurzer Zeit eine stabile Gasblase ausbildet, treten ringförmige Entladungen an der Phasengrenze zwischen Gas und Flüssigkeit auf. Hierbei wird das Wasser in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten und es wird eine Leuchterscheinung beobachtet. Dieser verdankt das Experiment seinen Namen "Burning water", natürlich ohne dass hier Wasser tatsächlich brennen würde. Die Farbe der Flamme hängt vom verwendeten Elektrolyten (z.B. NaCl, NH4Cl, KCl oder Mg(ClO4)2) ab. Die Farbe, die mittels optischer Emissionsspektroskopie genauer analysiert werden kann, gibt Auskunft darüber, welche angeregten Teilchen sich in der Plasmazone befinden.

Ein Vorteil dieser Radiowellen-basierten Methode gegenüber der herkömmlichen Elektrolyse ist die Positionierung der Elektroden außerhalb der Flüssigkeit. Während die Reinheit des Wassers bei der Elektrolyse von hoher Bedeutung ist, um Korrosion zu vermeiden, können in der „elektrodenlosen“ Variante Flüssigkeiten mit hohem Salzgehalt, insbesondere Meerwasser, sowie kontaminiertes Abwasser ohne weitere Vorbehandlung verwendet werden. Auf Edelmetalle als Elektrodenmaterial kann bei diesem Verfahren gänzlich verzichtet werden. Die Realisierung des Prozesses unter verschiedenen Randbedingungen, die Quantifizierung der H2-Ausbeute sowie die Energiebilanzierung stehen als Forschungsthemen im Fokus der Gruppe GreenInnoSax.